本帖最后由 左风 于 2023-3-28 13:12 编辑

这一次重回马驹桥,是在三月份的一个周日。与以往不同,这次是以入户调研为主,采取的方式是到工友集中的公寓中去,敲门调研。这种方法来自同行人的要求,但是事实表明,这种效果是不太好的。选择的公寓都是公司集体租赁的公寓,因此公寓里的工人都是遵循企业劳动时间的劳动力。周日的中午,或者是上夜班的刚返回准备入眠,或者是上白班的已经进入厂房,或者是有假期的好不容易补个觉,所以交流起来是不方便的。但是,本次确实接触到了许多以往不接触的对象:此前以日结工群体为主,这次以非日结工为主。(需要强调的是,此处将本次调研的对象称为非日结工,而非“固定工”“长期工”等,是有其意义的,详见下文)两种不同的生产方式既有较大差别,背后也有一些共通的逻辑。

这次来到马驹桥,首先带来的最大的震撼是,以日结为代表的“底层劳动力”就业岗位紧张状况已经过于突出了。马驹桥的劳工聚集规律是,每天早上四五点钟和每天晚上五六点钟是两个高峰,前一个高峰是白班工作,后一个高峰是夜班工作。这两个时间段,是招工中介最多的时间段,因此大量的劳动力在街头聚集。当过了这个高峰以后,找到临时工作的机会就渺茫了,而大多数人也就各自散开,回屋里睡觉亦或从事各种娱乐活动。然而,这次我到达马驹桥的时间是上午十点半左右,而就在这个时间,马驹桥街头竟然出现了接近高峰期的劳工聚集状况。这一情况说明,临时性工作已经非常难找了,劳动者不得不一直停留在街上,等待一点点可能出现的工作机会。

图 上午十点半左右,马驹桥街头挤满了临时工

今年,至少就北京而言,“底层劳动力”就业状况相当严峻。就个人观察而言,一些工作的工资甚至降低到2018年的工资水平附近。这一现象,至少有以下几个原因:第一,疫情以来,许多工厂倒闭,许多用人单位经济状况紧张,减少了许多常规的岗位供给;第二,疫情结束,劳动力流动不再受到疫情管制政策的影响,因此大量的劳动力得以在全国高度流动,北京等劳动力吸引力较高的地区因此能够涌入更多的劳动力;第三,疫情已经宣告结束,大量与疫情相关的岗位已经消失,这些岗位包括小区防疫保安、疫情区封控保安、方舱服务人员、药厂临时工等等,这些岗位对于“劳动者素质”要求较低,且在北京等城市需求量巨大,因此其吸纳了大量“底层劳动力”进入其中,而现在随着这些岗位的消失,这些劳动力又被抛回了市场上。

一个特殊的问题是,对于稳定而言,“底层劳动力”具有重要意义。在此前的文章中已经表明,底层的劳动力不仅被用于填补各类生产过程可能的缝隙,而且还被广泛用于维持社会整体的稳定。当对稳定的需求吸纳了这些劳动力参与工作时,这些劳动力成为稳定的维护者,稳定在一定程度上被保护;当这些劳动力被排除在工作之外时,其就可能对稳定造成影响。虽然就中长期来看,这种影响并不大,但是在微观环境中,这些不被稳定所吸纳的劳动力就可能因为缺乏工作且不受稳定体系提供工作的约束而导致各类轻微违法问题和治安问题发生。这类问题,将在一段时期内存在,而解决这类问题的过程将是一个多方参与的复杂实践过程。

图 笔者这次在马驹桥街头地摊花15元买了件保安服

在本次对非日结工群体的调研中,一个现象是极为普遍的,就是早就被学界所关注的不稳定劳动力现象。这种现象,不同学者有不同的称呼,比如“悬浮”、“短期化”等。这个现象的含义是,劳动者不再寻求长期的工作,而是选择进行短期的工作,在短时间从事一个工作后便寻求另一个工作。在一个地方工作的时间短则一月,长则数年。由此,他们便很难被称为真正的“固定工”、“长期工”等。既有的解释,多关注所谓工作场所内社会关系的疏远,即工作场所不再能提供一个劳动者之间稳定的社会关系,而这既使得劳动者对某一工作的特定工作场所缺乏归属感,又认为特定工作场所的生活难以忍受,因此选择从事短期的工作并且频繁更换工作。

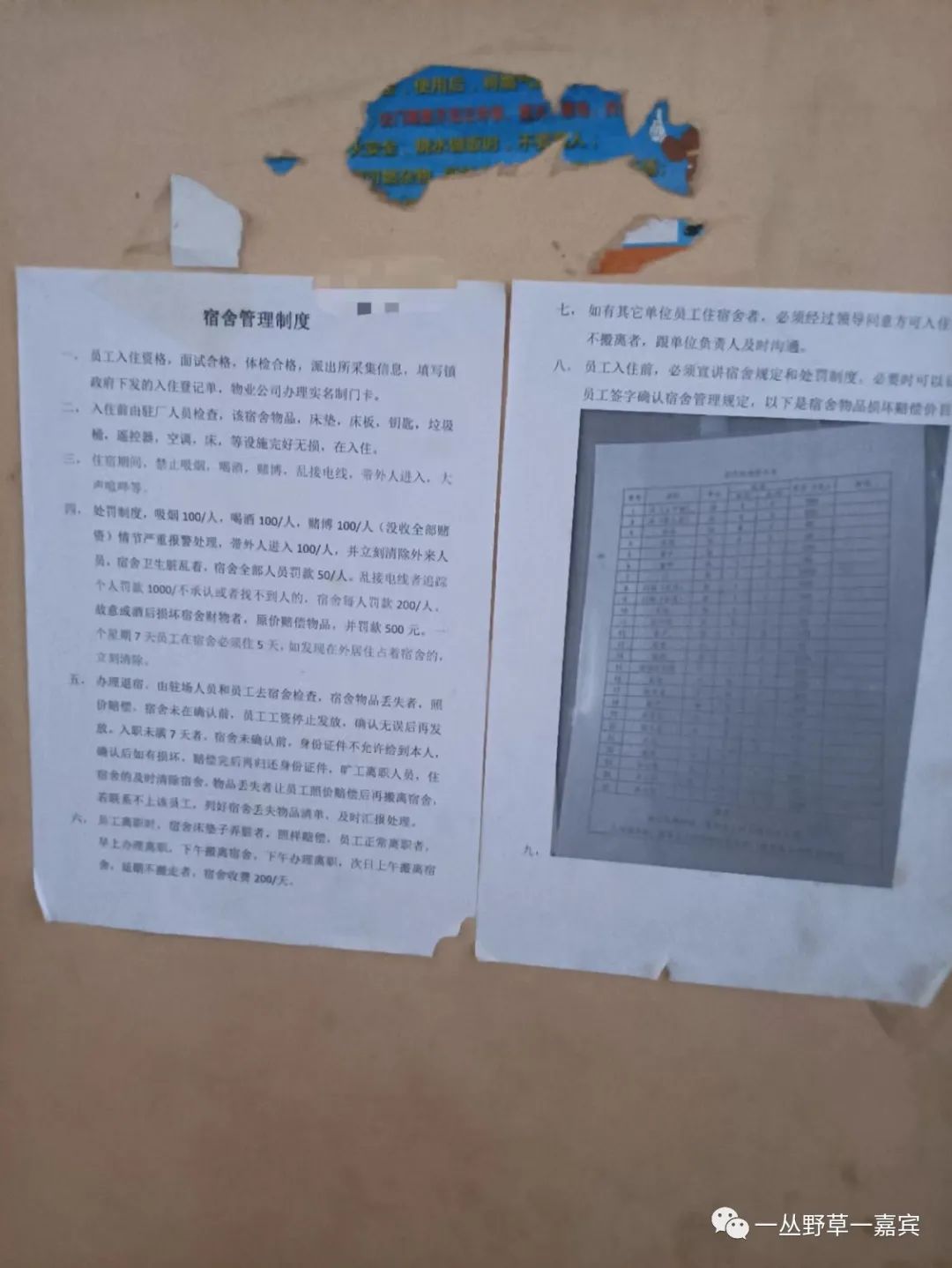

本次调研的对象几乎全都是这类劳动者。这当然与本次调研选择的地点有关,也与当前生产体系中生产关系的普遍形式有关。本次调研选择的地点,是两块公寓区。在这两块公寓区中,每个公寓都被分割为无数单间,每个单间内被放进四到八个劳动者不等。这些公寓,都是不对个人开放的,而是由企业整片租赁的。例如,我们调研的第一个公寓,其主要被某知名汽车厂、某知名面包厂和某物流中心所租赁,公寓里的员工也基本都是在这几个地方工作的。但是,需要注意的是,这并不意味着他们是这里的长期员工。事实上,我们造访的第一个公寓区,实际是一个被劳务中介所拥有的公寓区。居住在这里的员工,并不与这些企业直接发生劳动关系,而是作为劳务派遣的工人,归属中介公司并受到中介公司约束,仅仅是在劳动过程中根据厂方具体需求加入到生产过程当中去。也就是说,这些公寓,也是被劳务中介所有的,当他们招揽来劳动者时,就会把他们放到自己的公寓去。与其说面包厂等企业们租赁了这里,不如说更多的情况其实是中介租赁了这里。此外,他们还会对公寓实行不同程度的管理,如查宿舍、罚钱等。不同批次进厂、进不同厂的劳动者,其受到的管理和在住宿上的花费也不尽相同。

也就是说,劳务中介不但替企业招揽了劳动者,实际上其也承担了全部的劳动者管理及后勤职责。因此,在同一生产过程中的正式工和派遣工,在各个方面的差距就更加明显了。他们不仅工资不同,管理也不同,生活环境也不同,在生产关系中所处的地位也不同。在工作实践中,正式工和派遣工的矛盾时有发生(例如工资、工作技能传授等),这不仅与这种差距密切相关,也实际上大大增加了这种差距。也就是说,在同一生产过程中,劳动者实际被分割开了,而这些派遣工则因此而更不可能拥有对工作场所、工作内容和所在工厂的工人群体的认同感。而当他们本就可能因为工厂劳动力充足而被劳务中介派遣至其他地方或者暂停工作时,他们就更不可能有认同,而他们选择短期的工作也就是更加自然而然的事情了。

图 某公寓房间门口贴的管理规定

然而,并不能仅仅从这种社会关系疏远的角度出发去理解这一问题。对于劳动者而言,短期工作并频繁换工作同样意味着工作同人的彻底异化(如果这里能用异化这一词语的话)。这是因为,与这类短期工作相伴随的,不仅是社会关系的疏远,而且是对于工作本身的厌恶。在短期工作下,工作不再被作为正常生活的一部分,而是被作为获取正常生活的手段。因此,劳动者要么极端规避工作,要么极端压榨自己。极端规避工作,当然是所谓“激励无效”的表现,但是也同样是对工作过程本身厌恶的表现,即其不能够从工作中感受到任何能够证明自身存在的东西,例如自己的能力、尊严和创造性思维。由此,在工作中,尽量回避工作、得过且过、混到一笔合适的工资就走人,就成为了必然的选择。这并没有排斥社会关系疏远的因素,而是将社会关系的疏远纳入到其中。

当然,解决这一问题,就是经典的如何实现“激励有效”的问题。不过,这里不讨论精神层面的,只讨论物质激励层面的内容。当物质激励有效时,许多劳动者就会选择极端压榨自己。例如,在全国各地,以工厂流水线为代表,许多工人拥有对加班的高度诉求,即要求工厂加班,而不是正常上下班。在许多地方,工人要求加班的需求,甚至导致了劳资冲突。这是因为,对这些工作而言,资方往往仅提供最低限度的工资,而要获得更高的工资就需要加班,获得加班费。这些劳动者极其需要金钱,而不加班所带来的低工资是其无法接受的。例如,本次调研中,许多年轻人都在想着给自己攒彩礼娶媳妇,而一些年龄稍大的人则在想着给孩子攒钱买房。对他们而言,工作本身同样不是正常生活的一部分,而仅仅是为了获得金钱的方法。在高度压低基础工资的前提下,要获得更多的工资,就需要极端压榨自己,以使自己能在尽可能短的时间内获得更多的工资,并让自己尽快摆脱这种工作的状况。也就是说,当工作真正被排斥于正常生活之外时,这种不稳定劳动力现象必然得到加剧。

然而,一个可能的问题是,似乎可以简单将上述的人分为“勤奋者”和“懒惰者”。勤奋者勤于工作努力攒钱,懒惰者不愿工作得过且过。但是实际上,这种区分是无效的。就异化而言,这两者并没有区别。两者都基于厌恶工作、将工作视为异己存在、没有对工作认同感这一状态,并将工作作为获取正常生活的手段。所区别的,仅仅是其对于正常生活的要求。例如,对于懒惰者而言,正常生活就是减少工作;对于勤奋者而言,正常生活就是结婚买房或者自己回老家开个小店。对于两者而言,在工厂内的工作都不是正常生活的一部分。当然,还有一些中间者,这些人在短时间内拼命工作亦或逃离工作,在挣到一笔钱后就选择找个地方“躺平”一段时间不再工作,或者在过年前抓紧工作一段时间带钱回老家,这同样也没有超出上述的范围,即对于无论何种人而言,工作都不是正常生活的一部分,他们之间的区别仅仅在于如何理解正常生活和如何处理正常生活同工作的关系罢了。

图 某知名面包厂招工中介的朋友圈封面(笔者感觉看起来像认罪伏法似的)

那么,这些“非日结工”,和这些“日结工”之间的共同之处在哪里呢?这个问题可以说实际上是一个伪命题,两者本身就不是截然对立的两种人。一个极端压榨自己的非日结工,可能会选择在休息日去做日结工(本次调研便访到一位这样的女工)来多挣一些钱;一个极端“懒惰”的日结工,可能会由于找不到日结工而去做一段时间流水线或者保安,挣到钱继续自己的“懒惰”生活。无论是日结工,还是非日结工,就目前来看他们都已经普遍成为了不稳定劳动力。而对这些不稳定劳动力来说,工作被排斥于正常生活之外,或者说工作将正常生活排斥在外。

当不稳定劳动力成为普遍现象时,劳动力抗风险的能力也往往会因为缺乏相对固定的保障而部分下降。如果说,对于不稳定劳动力而言,工作不再被视为正常生活的一部分。那么,当不稳定劳动力不能够在不稳定的短期就业中持续维持其生活,也就是高流动性就业岗位供给不足,这些不稳定性劳动力难以找到下一份短期的工作时,这些劳动力就要么被排斥于就业市场之外,要么被固定于某一工作之中。由于这种固定往往是难以忍受或难以得到的,那么失业这一问题也就实际上成为了更具普遍性的问题,而不仅仅能够用全部工作岗位数量和劳动者数量来衡量。

此外,当稳定本身、特别是某些城市的稳定本身需要不稳定劳动力这一资源时,不稳定劳动力便既可能是稳定的提供者,又是稳定的不确定性因素。当稳定的需求能吸纳大量不稳定劳动力时,稳定便是可能在一定领域内得到提升的,虽然不稳定劳动力的素质和能力并不必然能在实践中实现稳定的提升。

但是,当稳定的需求不再吸纳这些群体时,若这些不稳定劳动力不能及时找到下一个吸纳他们的工作,这些不稳定劳动力便更加易于成为稳定的不确定因素。在这来自多方的重重压力下,不稳定的劳动力与劳动力的不稳定便是紧密联系的了。

|